Il linguaggio segreto delle mani nell’arte

In ogni gesto c’è un mondo. In ogni posizione della mano, un messaggio. La mano è lo strumento più eloquente del corpo, capace di parlare senza voce, di evocare senza spiegare, di raccontare ciò che lo sguardo non osa dire. E nella storia dell’arte, è proprio attraverso le mani che i grandi pittori hanno trasmesso emozioni profonde, allusioni simboliche, codici di potere e segreti nascosti. Le mani, nelle opere d’arte, non sono mai un semplice dettaglio anatomico. Sono dichiarazioni. Sono soglie. Sono ponti tra l’invisibile e il visibile.

Guardare le mani nei dipinti è come leggere sottovoce un dialogo interiore. Il corpo può mostrarsi con potenza, il volto può essere sereno o drammatico, ma è nella posizione delle dita, nel modo in cui si toccano, si allungano, si chiudono, si piegano o si offrono che si rivela la vera tensione dell’anima. Leonardo da Vinci, che studiò la fisiognomica e l’anatomia con maniacale precisione, sapeva bene che il linguaggio del corpo passa soprattutto da lì. Basta osservare la mano di Cristo nell’Ultima Cena, sollevata in un gesto ambiguo, come se stesse benedicendo e nello stesso tempo accusando. O quella di Giuda, che afferra il sacchetto con i denari, e che racconta più della sua espressione. Leonardo concepiva le mani come estensioni visibili del pensiero. E nel suo trattato sulla pittura, invitava i giovani artisti a osservarle come si osservano le nuvole: con attenzione, perché parlano.

Anche Raffaello costruisce l’intimità delle sue Madonne attraverso il dialogo sottile delle mani. Sono mani che proteggono, che accarezzano, che guidano. Mai rigide, mai decorative. La mano della Vergine, che si posa sul Bambino, diventa il centro narrativo dell’intera scena. È un gesto che contiene tenerezza, potere, dolore presagito. E lo spettatore, anche se non ne è pienamente cosciente, ne viene colpito. Perché la mano ci riguarda da vicino: è la prima cosa che tendiamo verso l’altro, è il nostro modo di creare, di toccare, di affermare la nostra presenza nel mondo.

La mano nell’arte religiosa ha avuto anche un forte significato teologico. Nei mosaici bizantini e nelle icone ortodosse, le mani dei santi sono spesso ritratte in gesti ben precisi, che seguono un codice simbolico. Il gesto della benedizione, ad esempio, con le dita disposte a formare le iniziali di Gesù Cristo in greco, è un linguaggio sacro. Un alfabeto della fede. Nelle rappresentazioni medievali, il gesto delle mani era quasi sempre funzionale alla narrazione biblica. Ma con il Rinascimento, le mani diventano sempre più psicologiche. Non più soltanto strumenti narrativi, ma veri e propri indicatori emotivi.

Nel Barocco, con Caravaggio, le mani esplodono di drammaticità. Sono mani che urlano, che indicano, che si contorcono. Il famoso “Incredulità di San Tommaso” è costruito tutto attorno a una mano che tocca, che affonda il dito nel costato del Cristo. È una mano che cerca prova, ma che allo stesso tempo esprime timore e stupore. Caravaggio le dipinge con luce cruda, con vene pulsanti, con dita reali e imperfette. Sono mani di carne, non di marmo. E proprio per questo ci parlano: ci fanno vedere l’umano in tutta la sua fragilità e bellezza.

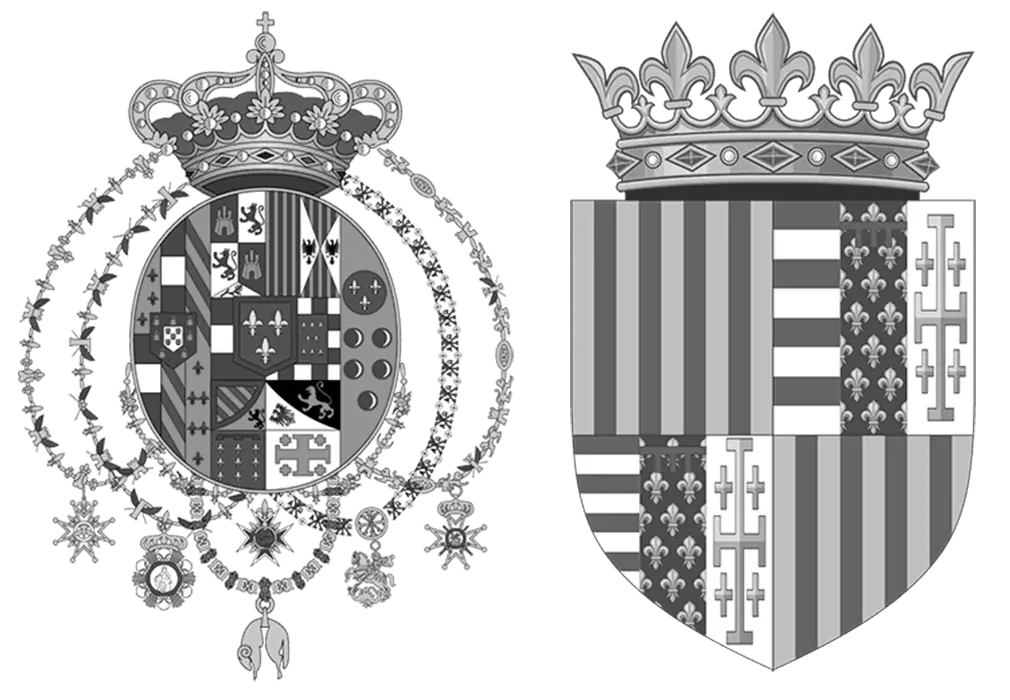

Ma il linguaggio delle mani non è solo religione o pathos. È anche potere. I ritratti ufficiali dei monarchi, dei papi, dei dogi, sono pieni di mani che reggono scettri, globi, libri, croci. Non è un caso. Ogni oggetto nella mano è un simbolo del dominio. Anche quando la mano è apparentemente rilassata, il modo in cui si posa sul bracciolo o si appoggia sul petto rivela una precisa strategia di rappresentazione. Le mani costruiscono l’identità sociale, suggeriscono l’autorità. Un esempio potente è la mano guantata di Carlo V nel ritratto di Tiziano: quel guanto non è solo un accessorio, è una dichiarazione di controllo, di distanza, di regalità.

E poi c’è Modigliani, che con le sue figure allungate ha ridefinito l’idea stessa del corpo. Le mani nei suoi ritratti femminili sono spesso sproporzionate, quasi inerti, ma proprio per questo potentissime. Non fanno nulla, eppure dominano la scena. Sono mani sospese tra l’erotismo e il silenzio. Mani che non toccano, ma che attirano. In Modigliani le mani sono enigmi formali e al tempo stesso segnali emotivi. Non ci spiegano, ma ci turbano. Ed è proprio questo che le rende così potenti: non sono mai esplicite, ma evocative.

In Goya, le mani sono spesso deformate, chiuse, tese. Parlano della violenza della realtà, della cecità della guerra, della disperazione della follia. Nei Caprichos, le mani sono grottesche, come artigli. Ma in altri casi sono delicate, come nel ritratto della Duchessa d’Alba, dove la mano punta verso terra, come a voler indicare un confine tra regno umano e terreno. Anche Van Gogh, ossessionato dal corpo e dalle sue espressioni, usa le mani come chiavi simboliche. Le mani del “Seminatore” lanciano il gesto della speranza, mentre quelle del “Dottor Gachet” si appoggiano al viso come se reggessero un pensiero pesante. E non si può dimenticare il disegno delle mani intrecciate del padre, uno dei rari momenti in cui Van Gogh raggiunge una sintesi perfetta tra amore e dolore.

In Egon Schiele, le mani sono febbrili. Contorte, sottili, tese come corde. Parlano di erotismo, ma anche di malattia, di disagio psichico. Le sue figure sembrano sempre sul punto di esplodere, e le mani sono l’epicentro di questa tensione. Non è un caso che in molti autoritratti l’artista metta in primo piano le mani, come se stesse cercando di dire: guardate qui, qui c’è tutto. Le mani di Schiele non sono belle, non sono armoniche. Ma sono vere. E proprio per questo ci colpiscono.

La pittura orientale, a sua volta, ha sviluppato un’iconografia della mano raffinata e delicata. Nei mudra dell’arte buddhista, ogni gesto ha un significato preciso: insegnamento, meditazione, protezione, compassione. Le mani delle divinità sono coreografie sacre. E anche nella pittura cinese e giapponese, la posizione delle mani racconta silenzi, rapporti sociali, gerarchie. Un piccolo movimento può cambiare l’intero significato dell’opera.

Ciò che rende le mani nell’arte così affascinanti è che parlano un linguaggio universale. Non importa la cultura, l’epoca, lo stile. Le mani ci toccano sempre, anche quando non le comprendiamo del tutto. Ci pongono domande, ci spingono a cercare significati nascosti. E in un certo senso, ci obbligano a riconoscerci. Perché tutti noi, nella vita, abbiamo parlato con le mani. Le abbiamo usate per amare, per pregare, per minacciare, per accarezzare, per lavorare, per creare. E vedere quel linguaggio impresso su una tela, reso eterno dal genio dell’artista, è un’esperienza che non può lasciarci indifferenti.

Le mani ci raccontano ciò che le parole non dicono. Ci parlano di relazioni, di paure, di desideri. Nelle opere d’arte, sono spesso l’unico elemento che rimane umano anche quando tutto intorno diventa stilizzato o simbolico. La loro forza sta proprio in questo: nella loro ambiguità. Una mano può essere accogliente o minacciosa, può afferrare o lasciare andare, può benedire o colpire. E solo chi osserva davvero capisce il senso.

Nella contemporaneità, il linguaggio delle mani è stato in parte oscurato dalla moltiplicazione dei simboli e dalla velocità della comunicazione visiva. Ma proprio per questo, quando lo ritroviamo in un’opera, ci tocca nel profondo. Perché ci ricorda qualcosa che abbiamo dimenticato: che il corpo ha una sua grammatica segreta, che l’arte è anche ascolto del non detto, e che spesso è proprio il dettaglio a rivelare l’intero.

Forse è questo che i grandi pittori hanno sempre saputo. Che nelle mani c’è il destino dell’opera. Che un gesto ben costruito può dire più di cento parole. E che in un mondo che cambia, le mani continuano a parlare. Basta saperle ascoltare.